Enhanced Performance and Long-Term Durability of High-Temperature Proton Exchange Membrane Fuel Cells Enabled by Polyvinylpyrrolidone Grafted Polybenzimidazole Membranes

通过聚乙烯吡咯烷酮接枝改性聚苯并咪唑膜提高高温质子交换膜燃料电池的性能和长期耐久性

作者: Zeyu Zhou, Yi Lin, Yixuan He, Yixuan Chen, et al.

发表期刊: Journal of Membrane Science

卷期页码: Volume 707, 2024, 121943

DOI: 10.1016/j.memsci.2024.121943

出版平台: Elsevier ScienceDirect

一滴“胶水”,让燃料电池膜焕发新生?

在清洁能源的赛道上,氢能燃料电池被寄予厚望,尤其是高温质子交换膜燃料电池(HT-PEMFC),因其无需复杂湿度管理、抗CO中毒能力强,成为未来新能源汽车和高端装备的关键动力来源。

可惜,关键材料——质子交换膜(PEM)却总是“拖后腿”。目前广泛应用的聚苯并咪唑(PBI)膜虽然耐高温,但磷酸保持能力差、膜性能不稳定,严重制约了燃料电池效率和使用寿命。

就在科学家们为此头疼不已时,一种常见的“胶水”材料——聚乙烯吡咯烷酮(PVP),在科研实验中展现出惊人的“魔力”——它被成功“嫁接”到了PBI上,大幅提升膜的导电性和耐久性,为高温燃料电池打开了新的突破口。

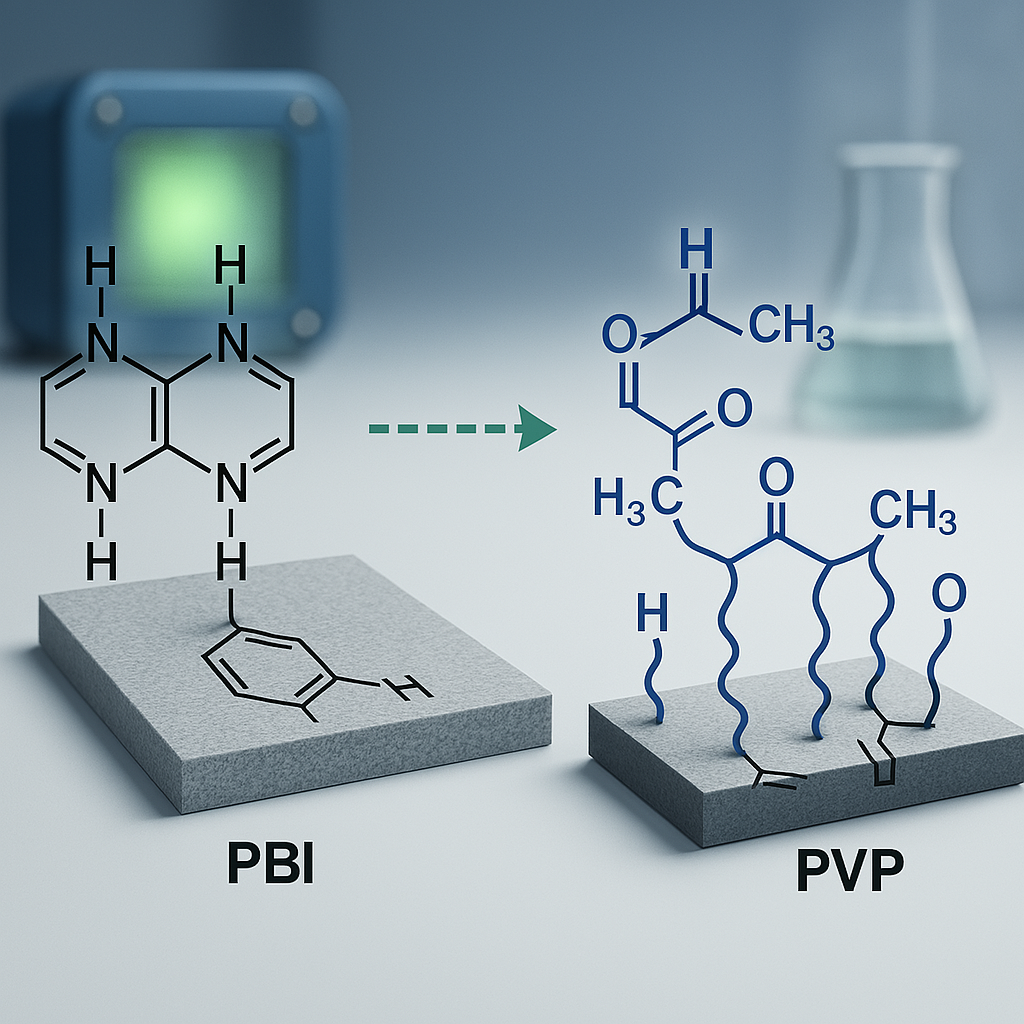

本项研究由中国科研团队主导,提出了一个巧妙的材料改性思路:

将具有良好亲水性与生物相容性的PVP(聚乙烯吡咯烷酮)通过化学接枝的方式,“缝合”到PBI(聚苯并咪唑)主链上,从而打造出一种全新的复合质子交换膜。

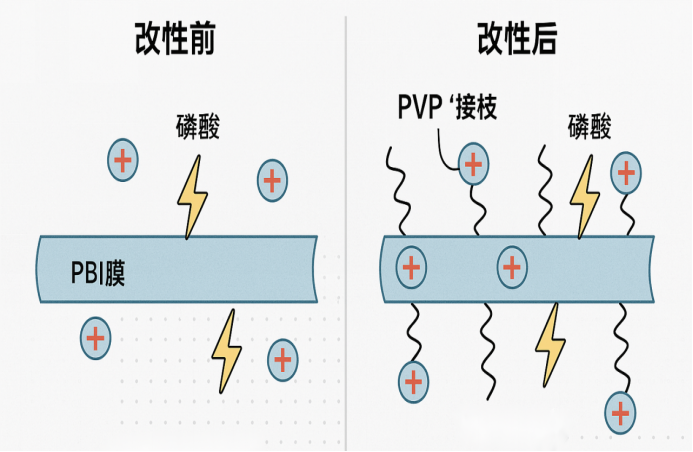

PVP本身含有大量含氮官能团,这些结构在膜中相当于“小手”,可以牢牢抓住磷酸分子,从而增强磷酸的保留率,并进一步提升质子传导性能。

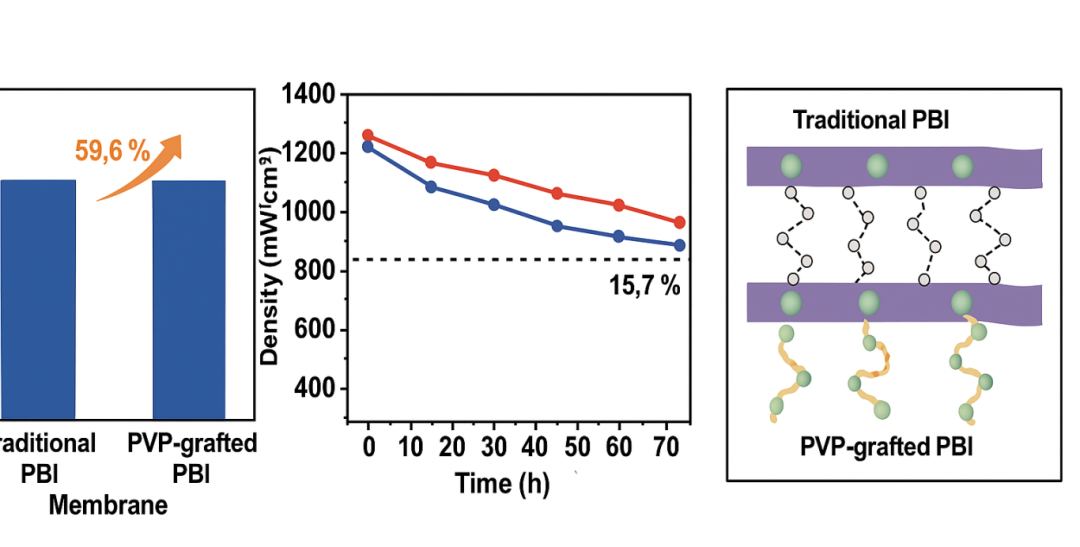

性能数据:比原版膜性能提升近60%

接枝PVP后的PBI膜在实际测试中表现出色:

✅ 峰值功率密度飙升:在160°C工作温度下,该膜达到1312 mW/cm²的峰值功率密度,相较于传统PBI膜提高了59.6%!

✅ 稳定性更强:在进行70小时加速老化测试后,膜的功率输出仅下降15.7%,仍保持1105 mW/cm²,而未改性PBI膜则大幅衰减。

✅ 导电性提升:PVP接枝膜中,磷酸的富集效果更优,形成更连续、更稳定的质子传导通道

工作机制简析

改性前:PBI膜对磷酸吸附弱,导电路径不稳定,寿命短。

改性后:PVP“接枝”后形成含氮侧链,提升磷酸抓附能力 + 稳定导电通路 = 高性能 + 高耐久

高温质子交换膜燃料电池(HT-PEMFC)因其耐高温、系统简化、CO抗毒性强等优点,正在成为新能源交通、军用便携电源、分布式能源等领域的“理想动力核心”。

然而,“瓶颈”一直卡在核心材料——膜的性能不稳定、寿命短难以突破。而这项关于PVP接枝PBI膜的研究,为这一难题提供了极具潜力的解决路径。

应用想象空间包括:

氢能汽车:可更好适应冷热环境变化,延长使用寿命。

军用电源:便携+高效+高温耐久,是理想选择。

高温工业供能系统:在极端环境下稳定运行,降低维护成本。

更值得一提的是,PVP成本低、来源广、工艺成熟,具备现实落地的产业化优势。这也意味着——这种膜,不只是“实验室里的奇迹”,更有望走上量产之路,为清洁能源推广注入新动能。

也许你没想到,这次扮演“燃料电池救世主”的PVP,其实我们在日常生活中早就见过它的身影:

这一次,它跨界走入高端能源材料的世界,用一场分子“嫁接术”,打开了高温燃料电池的新纪元。

你怎么看待这种“日用材料+前沿科技”的跨界融合?氢能会是未来主流清洁能源吗?